在数字化生活日益普及的今天,定位功能已成为社交、出行、景中不可或缺的工具。但你是否遇到过需要临时“改变”真实位置的需求?无论是保护隐私、测试地理位置相关功能,还是体验跨区域服务,虚拟位置APP正成为越来越多用户的选择。本文将从功能特性到安全风险,全面解析这类工具的核心价值。

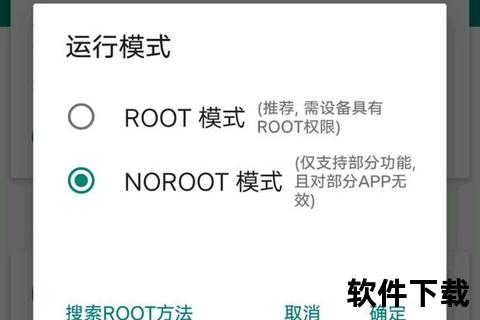

这类工具通过模拟GPS信号或修改系统定位数据,允许用户在手机端自由设定任意坐标。主流产品通常具备以下特性:

1. 多模式定位切换:支持单点定位、路线模拟(模拟行走/驾车轨迹)、历史地点回放等功能,满足导航测试、运动轨迹记录等多样化需求。

2. 跨平台兼容性:适配Android和iOS系统,部分高级版本可绕过检测机制,在社交、游戏类APP中生效。

3. 开发者友好设计:提供API接口和调试模式,方便应用开发者测试地理位置相关功能。

以某头部产品为例,其“摇杆操控”功能允许用户通过虚拟手柄实时调整定位,精度可达10米以内,远超同类工具。

1. 官方渠道优先:通过Google Play或应用官网下载APK文件,避免第三方平台可能植入的恶意代码。

2. 系统权限管理:安装时需开启“允许未知来源应用”选项(路径:设置→安全→安装未知应用),完成后建议立即关闭该权限。

3. 兼容性检测:部分机型需提前开启开发者模式,并在“选择模拟位置应用”中授权目标APP(路径:开发者选项→模拟位置应用)。

1. 证书验证机制:非越狱设备需通过TestFlight或企业证书安装,存在7天有效期限制,需关注开发者公告及时更新。

2. 隐私风险控制:在“设置→隐私→定位服务”中,仅对必要应用开启虚拟定位权限,避免数据滥用。

基础设置(以跨国定位为例)

1. 打开APP后进入地图界面,搜索栏输入“巴黎埃菲尔铁塔”或坐标“48.8584° N, 2.2945° E”。

2. 点击“应用定位”后返回主屏幕,使用地图类APP验证是否显示为巴黎。

3. 在社交平台发布动态,检查地理位置标签是否同步更新。

高级功能:自动化路线模拟

2023年某安全实验室报告显示,34%的虚拟定位APP存在过度收集用户通讯录、相册数据的行为。建议采取以下防护措施:

1. 权限最小化原则:禁止APP获取通话、短信、摄像头等非必要权限。

2. 沙盒环境运行:通过虚拟机或备用机操作敏感功能,隔离真实数据。

3. 定期痕迹清理:使用后及时关闭定位模拟,并通过“存储→清除数据”彻底删除历史记录。

某电商平台数据显示,此类工具近一年下载量增长217%,但评分呈现两极分化:

行业观察发现,未来技术可能向两个方向突破:

1. 硬件级模拟:通过蓝牙外设发送GPS信号,彻底规避系统层检测。

2. AI预测算法:根据用户行为习惯自动生成合理化轨迹,降低人工操作频率。

需特别注意的是,利用虚拟定位进行虚假打卡、欺诈性营销可能违反《劳动合同法》或《反不正当竞争法》。2022年上海某企业因员工集体使用定位修改软件伪造考勤记录,最终被法院判决赔偿公司损失。用户应在合法合规范围内合理使用技术工具。

技术本身并无善恶,关键在于使用者的目的与方式。虚拟位置APP作为数字生活的衍生工具,既为隐私保护提供了新思路,也考验着社会的规则适应能力。建议用户在体验便利性的建立风险防范意识,让技术真正服务于生活质量的提升。