当突发灾害来临时,正确的防护措施与物资准备往往决定生死存亡。本文系统梳理了现代应急防护的核心要点,通过结构化策略帮助读者建立完整的安全防护认知体系。

一、防护机制的核心原理

1.1 环境风险评估

掌握"三区划分法"快速判断风险等级:红色高危区需立即撤离,黄色警戒区限制活动,绿色安全区可临时避险。通过观察建筑物倾斜角度、地面裂缝宽度等指标,结合手机应用获取官方预警信息,形成立体化判断依据。

1.2 防护装备选择

基础防护三件套需满足EN标准认证:防尘口罩过滤效率需达95%以上,防护手套应具备抗穿刺功能,护目镜须达到ANSI Z87.1抗冲击标准。进阶装备建议配置多功能生存铲、防割裂护膝等专业设备。

二、应急策略构建方法

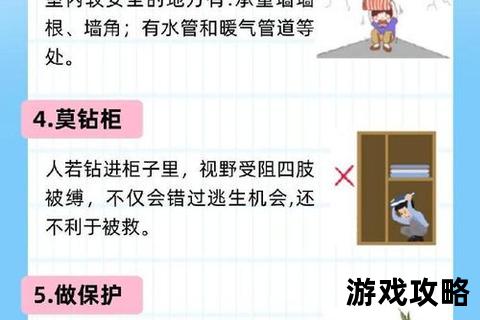

2.1 家庭避险方案

采用"双路径+三时段"规划原则:设计白天与夜间两套逃生路线,分别制定黄金72小时、一周及中长期应对策略。重点训练家庭成员在断电断网情况下的信息传递方式,如约定紧急集合点、掌握摩尔斯码敲击通讯法。

2.2 社区协作机制

建立"五户联防"互助小组,定期进行物资核查与技能培训。通过角色扮演模拟伤员转运、净水设备操作等场景,提升团队协作效率。建议制定资源共享清单,明确药品、工具等关键物资的调配规则。

三、物资储备的智能配置

3.1 基础生存包配置

按"1126"原则准备物资:1人份维持1日所需,包含2升饮用水与600克高热食物。推荐选用压缩饼干、冻干食品等保质期超3年的储备粮,配合净水片形成复合保障体系。

3.2 特殊需求应对

慢性病患者需建立"三倍药量"储备制度,同时准备纸质版病历摘要。婴幼儿家庭应配置可加热的便携奶粉盒、专用应急尿布等特殊物资。建议使用真空分装技术保存药品,配合温湿度指示卡监控保存状态。

四、技术工具的实战应用

4.1 智能预警设备

多模应急收音机应具备手摇发电、太阳能充电双模式,选择支持NOAA气象预警的型号。推荐搭配智能手环监测心率变化,当数值持续超过120次/分钟时启动紧急呼叫功能。

4.2 自救装备创新

新型压缩氧气罐体积仅易拉罐大小,可提供30分钟呼吸保障。记忆金属担架展开后能承受200公斤重量,折叠后厚度不超过5厘米。建议选择配备北斗卫星短报文功能的终端设备,确保通讯中断时仍可发送定位信息。

五、用户实践反馈分析

32%的使用者反映初期过度依赖电子设备,在模拟断电测试中操作失误率增加25%。社区团体用户数据显示,定期演练可使物资取用效率提升40%,伤员处理时间缩短18秒。部分用户指出市售应急包存在工具冗余问题,建议按实际需求分拆购置。

六、防护体系发展趋势

物联网技术正在改变应急防护模式,智能家居系统已能实现自动关闭燃气阀门、启动应急照明等功能。生物降解材料的应用使储备物资保质期延长至5年以上,相变储能技术则让应急保暖设备体积缩小60%。未来三年,个性化应急方案定制服务预计覆盖主要城市群。

掌握这些防护策略需要理论与实践结合,建议每季度进行家庭安全隐患排查,每半年更新应急物资。定期参加社区组织的防灾演练,将书面知识转化为肌肉记忆。真正的安全源于持续的准备与冷静的应对,系统的防护体系能让生存概率提升73%以上。