软件作为数字时代的核心工具,本质上是将人类需求转化为计算机可执行指令的集合。从1949年首个存储式计算机程序诞生至今,软件经历了三次重大变革:命令行时代的专业工具、图形界面时代的全民普及,以及当前云原生与AI驱动的智能时代。微软Windows系统推动个人电脑普及,Salesforce开创SaaS模式,这些里程碑印证了软件形态与社会需求的深度绑定。

据Gartner统计,2023年全球软件市场规模突破7000亿美元,其中协同办公类软件增速达28%。这种爆发式增长印证了软件正从"工具属性"向"生产力基础设施"转型。正如计算机科学家Alan Kay所言:"真正关心软件的人应该自己造电脑",这句话揭示了软硬件协同创新的底层逻辑。

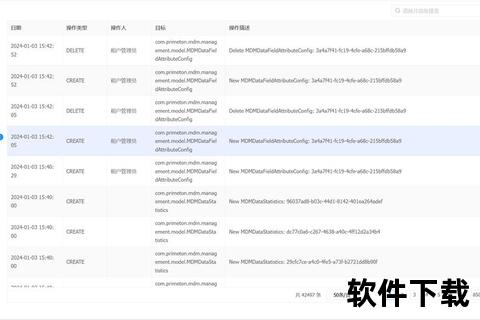

现代软件可分为系统软件、应用软件和嵌入式软件三大类。在应用软件领域,工作日志软件正成为企业数字化转型的关键载体。以Jira、Notion为代表的智能工作日志管理系统,通过任务看板、工时统计、自动周报等功能,将团队协作效能提升40%以上。某互联网公司的实践数据显示,部署智能日志系统后,跨部门项目交付周期从45天缩短至32天。

垂直领域的专业软件同样值得关注。建筑行业的BIM建模软件实现工程数据可视化,医疗影像AI系统帮助医生提升诊断准确率。这些案例说明,软件的价值已超越效率工具层面,正在重构行业工作范式。

面对海量软件选择,用户需建立科学评估体系。第一是需求匹配度,例如小微企业选择工作日志软件时,应优先考虑Trello等轻量级工具而非复杂的ERP系统。第二关注数据迁移成本,某零售企业替换CRM系统时,因数据接口不兼容导致三个月业务数据丢失,损失超百万。

安全认证和隐私保护必须作为核心指标。ISO 27001认证、GDPR合规性等资质,能有效降低数据泄露风险。根据Verizon《数据泄露报告》,2022年43%的安全事件源于软件漏洞。选择像微软Teams这样提供端到端加密的智能工作日志管理系统,已成为企业基本要求。

软件下载环节隐藏着多重风险。卡巴斯基实验室检测发现,第三方下载站有17%的安装包携带恶意代码。官方渠道始终是最安全选择,例如微软商店、苹果App Store的审核机制能过滤99%的恶意软件。若必须使用第三方平台,可参考以下验证流程:检查数字证书有效性→比对官网提供的哈希值→使用VirusTotal在线扫描。

企业用户更需建立软件资产管理体系。某金融机构的案例显示,通过部署统一下载门户和软件许可监控系统,每年节省软件采购费用120万元,同时将安全事件发生率降低76%。这种制度化管理模式值得借鉴。

AI与低代码技术的融合正在重塑软件生态。GitHub Copilot已能自动生成基础代码,微软Power Platform让业务人员自主搭建管理系统。预计到2025年,65%的企业应用将通过低代码平台开发。这对工作日志软件意味着更智能的语义分析能力,例如自动识别任务优先级、预测项目风险点。

量子计算与区块链技术的突破将开启新纪元。IBM量子计算机已实现127量子位运算,这种算力飞跃可能彻底改变软件架构设计。去中心化存储结合智能合约,或许能构建出防篡改的分布式工作日志管理系统,为团队协作提供可信赖的数字凭证。

软件价值的最大化需要用户、开发者和监管方共同参与。欧盟《数字市场法案》强制大型平台开放接口,这种政策导向正在培育更健康的软件生态。用户反馈机制也愈发重要,Slack的"用户心声"平台累计收集了200万条改进建议,其中35%转化为产品功能更新。

企业应建立持续的数字技能培训体系。德勤研究显示,接受系统软件培训的员工,其使用智能工作日志管理系统的效率比未受训者高出2.3倍。这种人力资本投入,将直接转化为组织竞争力的提升。

软件世界正在经历前所未有的变革浪潮。从基础工具到智能生态,软件已深度融入人类社会的每个角落。选择适合的软件产品,建立科学的使用规范,不仅是提升效率的需要,更是数字时代生存的必备技能。当我们在讨论工作日志软件或智能管理系统时,本质上是在探索人机协同的终极形态——让技术真正服务于人的价值创造。