智能手机的普及让移动端病毒攻击呈现指数级增长。根据《2022年度中国手机安全状况报告》,某安全软件全年截获移动端新增恶意程序样本达2407.9万个,拦截攻击132.2亿次。卡巴斯基实验室数据显示,2022年全球智能手机遭间谍软件攻击量同比增加29%。手机病毒从早期的短信炸弹发展为如今高度隐蔽的勒索软件、伪基站攻击,甚至通过供应链污染渗透。例如2025年国家计算机病毒应急处理中心捕获的仿冒“DeepSeek”木马病毒,正是利用用户对知名软件的信任进行伪装。病毒传播途径也从蓝牙、彩信扩展到云服务漏洞和恶意广告插件,攻击目标涵盖金融账户、生物识别信息等核心隐私。

步骤一:快速识别感染迹象

手机中病毒的典型症状包括异常耗电(后台进程占用资源)、频繁弹窗广告、不明应用自动安装,以及流量消耗激增。例如,某用户因点击伪装成漫画网站的钓鱼链接,导致手机在72小时内自动发送200余条含恶意链接的短信。建议用户通过系统自带的“应用管理”检查权限异常的应用,并利用安全软件(如360手机卫士、腾讯手机管家)进行全盘扫描。

步骤二:阻断传播与清除病毒

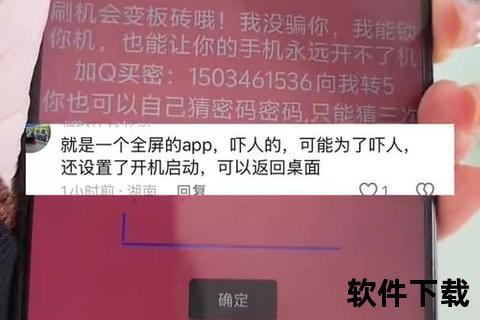

发现感染后需立即断网(关闭Wi-Fi和移动数据),进入安全模式卸载可疑应用。对于顽固病毒,可使用Bitdefender或Surfshark等专业工具深度查杀。若仍无法解决,恢复出厂设置是终极手段,但需提前备份数据至加密云端。例如,某安卓用户感染锁机病毒后,通过电脑端卡巴斯基杀毒软件连接设备完成清理。

策略一:软件选型与权限管控

优先选择官方应用商店下载软件,避免第三方渠道。研究显示,2023年40%的恶意软件通过未更新的系统漏洞传播。安装时应关闭“允许安装未知来源应用”选项,对敏感权限(如通讯录、位置)采取动态授权。例如,网易将军令等动态口令工具可为银行类App提供双重验证,而360手机卫士的“虚拟报警器”功能可伪装来电声音防范社交工程攻击。

策略二:网络与数据防护

公共Wi-Fi需配合VPN使用,避免传输敏感信息。SIM卡副号机制可有效隔离骚扰,如租房时使用临时号码并在服务结束后注销。云手机服务(如华为云空间)可将高风险操作转移至虚拟环境,降低主设备感染概率。照片发送前需删除EXIF信息,聊天记录避免明文存储密码。

AI驱动的威胁检测正在重塑安全防线。例如,Surfshark Antivirus通过云保护系统实时分析未知文件,拦截零日攻击。2025年软件供应链安全报告指出,60%的企业将采用SLSA框架验证代码完整性,防止恶意代码注入。生物识别与国密芯片结合(如OPPO Find N3)成为硬件级防护新标杆,其独立安全芯片可隔离支付、身份认证等关键操作。

安全意识教育是防御链中最薄弱的环节。统计显示,83%的病毒感染源于用户点击钓鱼链接或下载盗版软件。建议定期参与反诈培训,使用密码管理器(如1Password)生成复杂密码,并对金融类App设置独立解锁指纹。企业用户可通过VeraCrypt加密工作文件,配合禾苗云盾实现外发控制与审计追踪。

在这场与病毒攻防的持久战中,手机中病毒了智能手机突遭病毒侵袭应急处理与安全防护全攻略需要技术、工具与意识的协同进化。从卡巴斯基实验室的实时监控到普通用户的权限管理,每一环都关乎数字生活的安全底线。唯有将防护内化为日常习惯,方能在恶意软件无孔不入的时代守住隐私与资产的堡垒。