在智能手机高度普及的今天,手机定位功能已成为导航、安全监控、社交分享等场景的必备工具。无论是通过系统内置服务还是第三方应用,掌握“手机定位在哪里打开,手机定位功能开启位置全解析快速掌握设置方法与操作步骤”不仅能提升生活效率,还能在紧急情况下发挥关键作用。

从技术原理来看,手机定位主要依赖GPS卫星信号、基站定位和Wi-Fi定位三种方式。GPS定位精度可达10米以内,但依赖户外环境;基站定位误差约200米,适用于城市区域;而Wi-Fi定位则通过热点信号实现室内精确定位。用户需根据场景需求,在手机设置中开启对应权限。以苹果设备为例,进入“设置-隐私-定位服务”即可全局开启,并单独管理应用权限;安卓用户则需在“设置-位置”中选择“高精度”“省电”等模式。

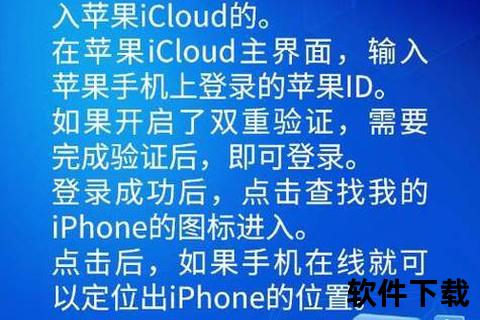

系统级定位工具是大多数用户的首选。例如苹果的“查找我的iPhone”支持设备追踪、远程锁定和数据擦除,用户通过iCloud网页或另一台苹果设备即可查看实时位置和历史轨迹。安卓阵营的“查找我的设备”功能类似,需提前在Google账号中绑定设备,丢失时可触发警报或定位。

第三方定位软件则提供更丰富的功能。例如虚拟定位工具Fake GPS可模拟位置信息,适用于游戏场景(如《Pokemon Go》)或测试需求,但需在开发者模式中启用“模拟位置”权限。而安全类应用如“高德地图”“Life360”支持家庭位置共享和电子围栏,尤其适合监护老人与儿童。需注意的是,第三方工具需从官方应用商店下载,避免隐私泄露风险。

选择定位软件时,需明确需求优先级。若以安全防护为主,系统自带工具已足够;若需轨迹记录或虚拟定位,则可选择评分高、用户量大的第三方应用。例如,FakeLoca和Zeus是2024年热门的虚拟定位工具,支持无需Root权限的定位修改,但仅推荐用于合规场景。

下载过程中,务必检查应用权限。定位类软件通常要求“精确位置”“后台定位”等权限,用户应避免授予不必要的权限(如通讯录或短信访问)。安卓用户可通过“设置-应用管理”随时调整权限;iOS用户则可在“隐私-定位服务”中按应用单独设置。建议定期清理位置历史数据,例如在苹果设备中关闭“重要地点”记录,或在Google时间轴中删除轨迹。

近年来,定位技术正向“多源融合”方向发展。例如AGPS(辅助GPS)结合基站信号加速定位,精度和速度提升50%以上;而5G网络的普及使得室内定位误差缩小至1米内。未来,AI算法将基于用户行为预测目的地,并提供个性化路线建议。

技术进步也带来隐私挑战。研究报告显示,75%的定位应用存在数据过度收集问题。对此,欧盟《通用数据保护条例》(GDPR)要求应用明确告知数据用途,而苹果的“应用跟踪透明度”功能强制应用申请跨平台追踪权限。用户可通过关闭广告标识符、使用VPN加密流量等方式增强防护。

手机定位功能已渗透至物流、医疗、公共安全等领域。例如,物流企业通过车载GPS实时监控货物,误差率降低30%;急救中心利用定位技术将响应时间缩短至8分钟以内。但在社会层面,定位数据的滥用可能导致“数字监视”争议,例如雇主监控员工行踪或广告商精准推送。

合理使用定位功能需用户、开发者与监管方协同努力。建议个人用户定期审查应用权限,企业则需遵循“最小必要”原则收集数据。未来,区块链技术或将成为位置数据确权与安全共享的新方向。

通过全面解析“手机定位在哪里打开,手机定位功能开启位置全解析快速掌握设置方法与操作步骤”,我们不仅能高效利用这一技术,还能在享受便利的同时筑牢隐私防线。无论是日常导航还是紧急求助,理解其底层逻辑与操作技巧,将使智能手机真正成为生活的智能助手。